Jeudi 8

octobre

[13

h 10 - 15 h]

[Trace écrite du

08/10]

CHAPITRE

II

Semaine 41

Manuel

p 90 à p 95

Vocabulaire : un mouvement, une dynamique

RAPPEL -

Liste des

notions à maîtriser :

La Mondialisation

comme processus d’unification du monde

Les mouvements :

terme désignant des flux ou de manière

plus appropriée des changements structurels

Prépondérance

anglo-saxonne sur la Banque (Londres) et les bourses (New York)

Désindustrialisation

relative du Nord

Puissances

ascendantes

Intégration et

OMC

Stratégie

globale des entreprises

Triade

Géographie

ternaire

Pavage

fondamental

Aucun

absent

|

premier

trimestre du 4

septembre au 27 novembre

LA

MONDIALISATION EN MOUVEMENT :

SES DYNAMIQUES

FINANCIERE ET INDUSTRIELLE,

HISTORIQUE ET COMMERCIALE…

Reformulation du sujet et

problématisations.

Présentation de la

démarche : trois parties.

1°) La

mondialisation en fonctionnement :

un produit emblématique, le

processus et les acteurs, les débats.

2°)

Des

territoires

reliés et

hiérarchisés :

les synapses (étude de cas : une

ville mondiale)

; les centres et les

périphéries.

3°)

Lecture géostratégique des espaces maritimes

CARTE :

Le téléphone mobile, un produit

mondialisé

1. Les acteurs

de la mondialisation (étude de cas : le

téléphone mobile)

Analyse

géographique : qui fait quoi dans la

mondialisation ?

|

Jeudi 15

octobre

[13

h 10 - 15 h]

Surveillance

assurée par

la

Vie Scolaire

(le professeur encadrant une sortie en Littérature et

Société)

|

DEVOIR SURVEILLE n°1 -

DS1HG

Trois

absents

VACANCES D'AUTOMNE DU 16

OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

|

Mardi 3

novembre

[9

h 25 - 10 h 20] |

RECHERCHE SUR INTERNET

LA STRATEGIE

GLOBALE DES FIRMES Motorola et Blackberry |

Jeudi 5

novembre

[13

h 10 - 15 h]

Semaine

45

[Résumé de la

leçon du 05/11]

La

Téléphonie est un secteur où l'on

observe les

mêmes tendances que dans l'industrie en

général.

Ces tendances sont décrites ci-contre (avec des exemples

pris

dans le secteur automobile). Pour ce qui concerne le mobile et le

smartphone, l'étude de cas suivante sera faite par les

élèves eux-mêmes

(TP1G)

POUR

LE 19 NOVEMBRE

TP

1G

Diffusion du

CAHIER DE

REVISION n°1

(premier cahier)

POUR

LE 19 NOVEMBRE

TP

1G

Diffusion du

CAHIER DE

REVISION n°1

(premier cahier)

Pas de cours en Semaine 46

(participation du professeur à un séminaire

transnational) |

A -

Un bon exemple de la stratégie globale

des entreprises et de la nouvelle DIT

(Division Internationale du Travail)

DE

NOUVEAUX

ACTEURS

Les

multinationales, qui délocalisaient encore dans les

années 70 pour conquérir des marchés

extérieurs en créant des filiales dans des pays

tiers

plus ou moins fermés, pour y produire des biens

adaptés

aux besoins des locaux (VW ou Fiat au Brésil)

et procédaient surtout par l'injection d'investissements

directs

à l'étranger ou IDE sont devenues depuis les

années 80 des Transnationales (FTN) à l'instar de

Renault, société Française

à l'origine, devenue un groupe franco-nippon

après le rachat de Nissan, plus gros que son

propriétaire et dirigé

par

une personnalité Hispano-Libanaise (Carlos Ghosn).

Basée

au Pays-Bas sur le plan fiscal (son capital est

flottant, la firme a racheté des concurrents dans de

nombreux

états, son staff s'exprime en Anglais) Renault conserve ses

bureaux

d'étude et sa Direction centrale à Paris). En

règle générale, les FTN

ont délocalisé leurs sièges

(optimisation fiscale)

mais concentré leurs activités

stratégiques dans

des "quartiers généraux" (headquarters) ,

elles

internationalisent leur

management et leur actionnariat. Il peut s'agir de grosses entreprises

mais également de PME extravertie. Si elles

émettent

encore des IDE (surtout celles qui ont conservé des

activités de fabrication, à la recherche de pays

sûrs.. comme la France !) beaucoup délocalisent de

plus en

plus (le Sud profitant de la désindustrialisation du Nord)

en

externalisant leur production, c'est-à-dire en

sous-traitant des tâches auprès de fournisseurs

indépendants opérant dans des pays à

bas salaires.

Il s'agit pour les FTN, dorénavant, de fabriquer (ou de

faire

fabriquer) sur un site unique un produit standard

commercialisé

ensuite dans le monde entier, et identique pour tous les

marchés

: la Ford Mondeo a été le premier

modèle

automobile conçu dans cet esprit

Aucun absent

DE NOUVEAUX

RAPPORTS NORD-SUD

Film

: la

téléphonie mobile connaît un Boom en

Afrique,

d'après la chaîne de

télévision AL-Qarra

|

Jeudi 19

novembre

[13

h 10 - 15 h]

Semaine 47

[Résumé de la

leçon du 19/11]

Dans

le cas du téléphone, on note que les centres

de décision sont dans les pôles de la Triade

(Apple aux

Etats-Unis, Samsung en Corée, Nokia en Finlande, etc.), mais

encore que

la conception ainsi que la fabrication de quelques

éléments de très haute technologie

sont

également localisées en Europe, au Japon ou aux

Etats-Unis, tandis que l'assemblage

s'effectuant en Asie de

l'Est, essentiellement en Chine, le premier des pays

"émergents". Au total, les mobiles sont

produits en dehors du Nord (un groupe comme Alcatel n'est plus

fabricant ni même vendeur de mobiles) et sur un nombre

très restreint de sites industriels ; cette

"rationalisation"

souligne l'interdépendance des différents

secteurs

géographiques de l'espace mondialisé car elle

rend la

filière vulnérable (il en va de

même, pour

l'informatique, car la totalité des ordinateurs portables

est

fabriquée dans le delta de la Rivière des Perles,

et la

plupart des barrettes de mémoire le sont en

Thaïlande...)

|

B - Des flux

intégrateurs

CORRECTION TP1

Interrogation

orale et correction de la première question : le

Mali est un PMA pour lequel le mobile représente une

opportunité de développement. Son territoire peut

faire

figure "d'angle mort" sans que la prédation des richesses

nationales soit empêchée ; l'état

malien est

jugé "défaillant (intervention militaire

française

pour restaurer un gouvernement d'apparence démocratique et

qui

gouvernerait effectivement le "Nord" sécessioniste).

Le mobile permet de contourner l'enclavement du pays et de faire

accéder la population aux flux d'information

globalisés,

il évite des dépenses d'infrastructures

coûteuses -

pas de réseau filaire à mettre en oeuvre - tout

en

créant de l'activité - installation d'antennes

relais,

développement d'un marché local de la

téléphonie.

Plus généralement, c'est l'intensification des

échanges qui permet l'intégration plus ou moins

accomplie

des territoires.

DE NOUVEAUX

RAPPORTS NORD-SUD Du fait de la

"stratégie globale" mise en place par les firmes, qui

débouche sur la création d'un marché

unique

mondial, la division

internationale du travail traditionnelle, opposant les pays

industrialisés du Nord aux pays en développement

exportateurs de matières premières du Sud est

complètement obsolète. Le Nord perd des emplois

dans le

secteur secondaire (au profit d'une

tertiarisation périlleuse compte tenu que, dans le domaine

des

Services aussi, la concurrence des PVD est rude) et parmi les pays du

Sud, certains sont des grandes puissances industrielles

émergentes (notamment les BRICS) qui ont réussi

leur

remontée de filière (comme la corée du

Sud ou

Taiwan avant eux, qui ne sont plus considérées

comme "en

développement" mais sont membres de l'OCDE et vus comme des

pays développés).

DE NOUVELLES STRATEGIES TERRITORIALES La concurrence entre territoires

cherchant

à bénéficier des

délocalisations aboutit

à la recherche d'une "compétitivité",

plus grande

pour les zones franches (peu ou pas de taxes, comme dans les ZES

chinoises, celle de Shenzen par exemple) qui forment une ceinture

dorée à l'interface Nord-Sud (Tanger, Panama, Suez, etc.)

et pour les "hubs" (point

d'éclatement des trafics bien reliés au monde

entier,

comme le port de Singapour : d'une manière

générale, les FTN privilégient les

régions

où la main d'oeuvre est docile, qualifiée

et

abondante, et où les autorités se montrent peu

exigeantes

(Maquilladoras au Mexique, activités textiles au Bangladesh,

etc.). Exemptions de taxse, prise en charge publique du

coût des infrastructures et de la formation sont

utilisées pour stimuler le dévelopement

économique d'états et de territoires

infranatinaux soumis à la pression des décideurs

économiques.

Aucun absent

DEVOIR DE RATTRAPAGE POUR LES ABSENTS DU 15/10

Diffusion du CAHIER DE

REVISION n°1(second cahier)

|

COURS A RECOPIER ET

APPRENDRE POUR LE 10 JANVIER

EXERCICE TP 1G :

Expliquez en une ou deux

phrases chacune des expressions portées en gras

Pas de cours en Semaine 49

(absence du professeur, encadrant un voyage d'étude

à Rome)

SAISIE DES ABSENTS SUR PRONOTES : plus de mention dans ce cahier de textes

|

C - Une

mondialisation limitée et des

problèmes

Il

existe des résistances

culturelles

à certains usages du

mobile (interdit parfois la nuit dans certains pays, car il

favoriserait la débauche) : la société

et les

religions sont des acteurs, parfois des freins, dans le processus.

Le réseau est encore loin

d'être universel (l'intérieur de l'Afrique ou

même de

l'Indonésie sont encore largement des "angles morts") : la

pauvreté et/ou la défaillance des

états sont des entraves.

Des zones d'influence commerciales

empêchent une concurrence véritablement

ouverte Orange en position éminente dans les pays

africains

francophones). Le

marché unique mondial reste fragmenté.

Les états sont en outre sollicités par les

opérateurs et assument une part importante des

coûts en

matière d'infrastructures,

notamment dans les pays les plus démunis (Mauritanie), ce

qui

fait courir le risque d'une réexportation des profits

illustrant

une asymétrie désignée par une

formule, classique, celle de croissance sans

développement.

D'autant que la généralisation du

mobile peut créer une "bulle" de

prospérité dont on peut douter de la consistance

réelle (Haïti).

Les métaux précieux nécessaires

à sa

fabrication seraient en outre un facteur de déstabilisation

décisif au Congo-Kinsasha. La fabrication comme la

destruction

des appareils sont source de pollutions, le produit est ainsi

emblématique de la Société de

Consommation

(remplacement régulier encouragé par les

Opérateurs et les Constructeurs, obsolescence

programmée

des mobiles dont la durée de vie est très

limitée). Certaines

ONG et OIG dénoncent ces dérives...

la gouvernance globale n'est pas efficace. |

Jeudi 26

novembre

[13

h 10 - 15 h]

Semaine 48

[Résumé de la

leçon du 26/11]

UN CROQUIS

POUR DEUX DES SUJETS DE CARTOGRAPHIE POSSIBLES AU BACCALAUREAT

PAS DE COURS EN SEMAINE 49 (encadrement d'un Voyage d'étude

à l'étranger par le Professeur)

|

2. Les lieux de

la mondialisation : des territoires reliés par des

flux

A – Une

Géographie Ternaire

Un oubli sur la

carte : les centres montrés comme des angles morts faute

d'une couleur pour mettre le "Nord" en relief !

Le recours à une explication classique opposant Centre,

Périphérie (intégrée) et

Marge (ou

périphérie marginale).

Une conception concentrique voire ethnocentrique du monde (contestable

mais opérante).

La projection polaire, choisie dans la plupart des cas pour

représenter les flux.

B – Des

centres d'impulsion dispersés mais

étroitement reliés et formant un "village

planétaire" (les

pôles de la Triade et autres "îles de l'oligopole

géographique mondial" )

Un Centre polyforme : la

Triade, les mégalopoles, le réseau des

villes-mondes et l'archipel métropolitain.

C – Croquis : des

flux plus ou moins intégrateurs et des territoires plus ou

moins intégrés (CARTE n°1+2)

|

Jeudi 10 décembre

[13

h 10 - 15 h ]

Semaine 50

|

Croquis - suite

[Plan de la

leçon du 10/12]

3. Le pilotage et les limites de la mondialisation

reformulation

pilotage ou direction du processus de mondialisation : identification

des "décideurs" ; limites spatiales, résistances

culturelles et politiques

A - Un centre ?

le

Nord et la Triade ne s'identifie plus forcément au "centre" qui

est plutôt un "archipel métropolitain" constitué de

métropoles du Nord et du Sud, interconnectées... au coeur

de cette toile, des villes-mondes, dont la principale est : la "grosse

pomme"

Film : New York vue du ciel

|

Jeudi 17 décembre

[13

h 10 - 15 h ]

Semaine 51 |

CROQUIS

SCHEMATIQUE New York, une ville mondiale

INTERROGATION ECRITE

VACANCES DE FIN D'ANNEE DU 20 DECEMBRE AU 4 JANVIER |

Jeudi 7 janvier

[13

h 10 - 15 h ]

[Résumé de la

leçon du 07/01]

Semaine 1

Le

paradoxe : les frontières n'ont pas disparu dans l'espace

mondialisé, mais ont largement changé de nature

(interfaces). Elles sont devenues beaucoup perméables aux flux

économiques, alors que la libre circulatin des Hommes est

toujours remise en question

La

prolifération des frontières a été

liée à la décolonisation et à l'implosison

dumonde communsite : le nombre des états souverains augmentent,

celui des frontières aussi ! Le processus est inachevé..

|

B - Des clivages et des frontières qui prolifèrent paradoxalement : l'exemple des espaces maritimes

La

typologie des frontières devient complexe : on oppose les

interfaces aux frontières fermées (appelées

parfois "limes") et des frontières

maritimes

s'ajoutent aux frontières terrestres (extension de la

souveraineté des états, depuis la

Convention de Montego Bay, signée en 1982, bien au delà

des limites des eaux territoriales ;

les états riverains devenant propriétaires des ressources

économiques au large, s'ils le désirent).

Définition d'une ZEE

s'étendant initialement à 200 milles nautiques du rivage

soit environ 370 km calculés au delà de la zone

territoriale des 12 milles. Cette emprise est aujourd'hui parfois

définie, au libre choix des états,

soit d'après la ZEE soit d'après

le plateau

continental, jusqu'à 350 milles des côtes, au plus)

CARTE : GEOSTRATEGIE DES ESPACES OCEANIQUES

(sujet

de type Baccalauréat, carte n°3)

1 - L'enjeu océanique

2 - La littoralisation des activités

3 - Des menaces de toutes sortes

4 - Une absence de gouvernance globale et des tensions inquiétantes

La

dernière partie, voire les deux dernières, ne sont pas

indispensables dans la cadre de la production graphique exigible au

Baccalauréat

|

Jeudi 14 janvier

[13

h 10 - 15 h ]

Semaine 2 |

DEVOIR SURVEILLE n°2 - DS 2HG

Trois

sujets au choix : Faire l'une des deux compositions proposées (en

Histoire : sur les médias ; en Géographie : sur le

chapitre II) ou deux des trois épreuves courtes (un des trois croquis

sur la mondialisation ; une étude sur les médias dans la crise des

années 60 ; une étude sur la Mémoire de la seconde guerre mondiale)

|

Jeudi 28 janvier

[13

h 10 - 14 h 05]

[Plan de la

leçon du 28/01]

Pas de cours le 21 janvier

(participation du professeur à un événement organisé à Paris par l'Agence nationale Erasmus+)

Semaine 4

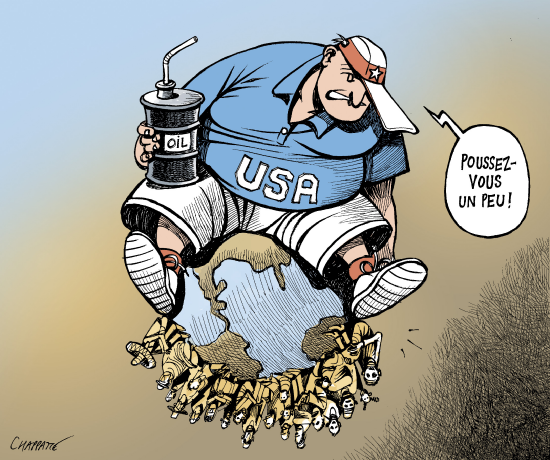

CONSIGNE : En quoi cette caricature rend-elle bien compte des

limites de la mondialisation et desdéfis à relever dans

le cadre d'une gouvernance globale ?

|

C - Une gouvernance problématique

critique et faillite de "l'Hyperpuissance", faiblesse de la "communauté internationale"

C1 Un exemple d'Etude Critique de Document

Comment l'un des principaux dessinateurs de

presse et illustrateurs susceptibles de voir leur oeuvre être choisie comme

sujets de Bac (Plantu, Chappatte, Singer...) représente le monde d'aujourd'hui

|

3°)

Certains effets de la mondialisation (que les économistes

libéraux présentent comme un phénomène

"heureux" favorisant la sortie du sous-développement voire le

triomphe de la Démocratie, tandis que les Socialistes affirment

la nécessité de la réguler voire d'adopter un

autre modèle dit "altermondialiste") font

particuliérement

débat : le développement économique et social

qu'elle provoque s'accompagne en effet de phénomènes d'exclusion

et

semble accroître les inégalités (y compris

spatiales) ; la poursuite indéfinie de ce processus de

développement semble compromise par l'épuisement

prévisible des ressources (d'où la recherche d'une

solution encore hyoothétique, le "développement durable")

;

enfin

l'uniformisation culturelle de l'espace mondialisé - qui

pourtant paraît très

superficielle - nourrit des formes de rejet violent de "l'Occident" (Islamisme radical, etc.).

|

C2 Eléments pour une

composition (ou le développement d'une étude critique de

document) sur les limites de la mondialisation

1°) La Mondialisation, quand elle fait débat, prend souvent la forme d'une contestation de l'hégémonie nord-américaine,

portée par des individus, des groupes ou des nations, qui

peuvent critiquer aussi bien la politique étrangère du

pays que son modèle de civilisation (libéralisme, capitalisme, consumérisme). Ce n'est pas tant

l'intensification des échanges que ses implications culturelles

ou sociales qui sont l'objet de critiques...

Pilotes de la

mondialisation depuis 1945, les Etats-Unis voient ainsi leur leadership contesté.

2°) Ce sont les états qui demeurent les

principaux acteurs des relations internationales et possèdent

seuls les moyens de s'opposer concrétement au processus de

mondialisation, perçu comme portant atteinte à leur

souveraineté ou à leurs intérêts

économpiques. La France a notamment, soutenue par l'UE,

imposé le principe d'une "exception culturelle" s'agissant des

échanges de musique, film, littérature... L'Iran ou le

Vénézuéla sont

coutumiers de la dénonciation de l'impérialisme des

Etats-Unis. On constate donc que la Mondialisation n'efface pas les frontières et n'élimine pas du jeu les états. Au contraire, la

pulvérisation du planisphère politique (1 p 178) se poursuit (le

"pavage fondamental" se complique malgré la remise en cause du

modèle stato-national, jugé dépassé par

certains). Pour autant, si les frontières sont plus nombreuses,

leur rôle évolue : ce sont des "interfaces" plus ou

moins actives en fonction du degré d'intégration dans

l'espace mondialisé : le Vénézuéla a pour

premier partenaire commercial... les Etats-Unis ! et l'Iran, sous

embargo, exporte malgré tout son pétrole (vers la Chine,

notamment).

|

P-L Vanderplancke / cahier de textes du 8 octobre au 28 janvier

P-L Vanderplancke / cahier de textes du 8 octobre au 28 janvier